GitHub链接:

GitHub链接:

国内链接:

全书PDF下载:

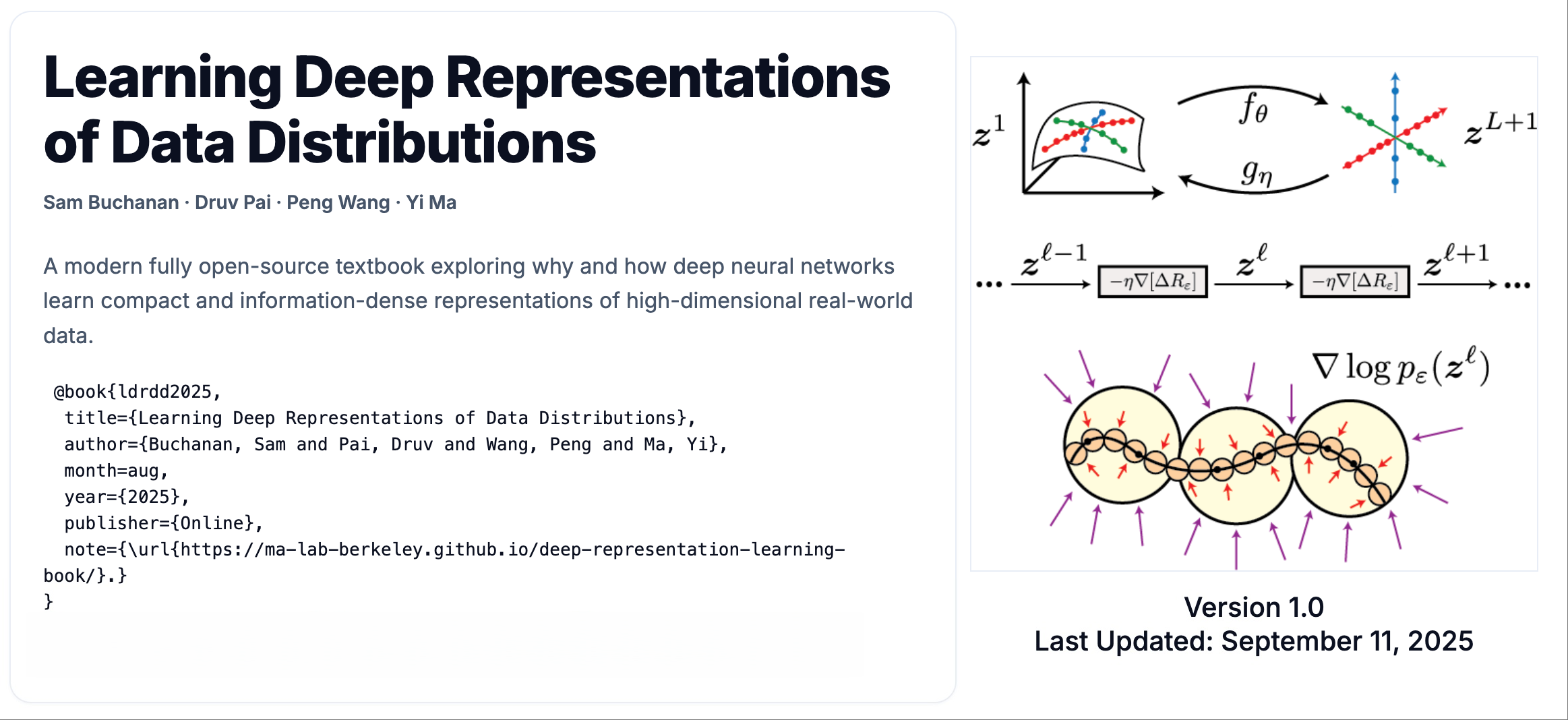

这是一部面向“为何以及如何学习深度表征”的开放式教材,尝试以同一条统计—几何主线,把从 PCA/自编码到现代注意力网络的做法熔接为一套可推导、可验证、可实现的框架。作者团队为 Sam Buchanan、Druv Pai、Peng Wang 与马毅(Yi Ma);教材以在线方式持续更新,并提供源码与参与通道。

写给谁、要解决什么问题

教材的目标读者是高年级本科与研究生,以及希望在工程实践中获得“从目标函数到网络结构”设计路线的研发人员。它直面两个老问题:深网为什么有效?我们能否从数据分布的结构出发,给出统一的学习、推理与泛化解释。官方前言明确:读者只需具备线性代数、概率统计与优化的基础,即可系统进入“深度表征学习”的数学与计算原理。

书的主线:用“低维—信息—一致性”统一深度学习

教材从数据分布的低维结构出发,强调“好表征”应当简约(压缩率高)、信息密度大(对下游任务有用)、一致/自一致(在统计与几何上稳定)。这三点贯穿各章,从线性模型的一维原型,逐步走向现代深网:不是先拍脑袋造结构再找解释,而是把学习目标→优化过程→网络层三者做同构。

章节脉络(精要)

导论:提出“学什么/怎么学/如何统一”的三问,给出以数据分布为核心的研究地图。

从经典到现代:以 PCA/字典学习/自编码等熟悉模型为模板,抽出“压缩—重建—泛化”的基本三角关系。

优化展开视角(Ch.4):把网络视作“展开的优化器”,由最大编码率约简(MCR²)等目标函数出发推导层结构与算子,实现从原理到架构的可追溯性。

一致性与推理:围绕低维分布与统计稳定性,讨论如何做可靠的推断与决策。

一处关键桥梁:从 MCR² 到线性时间注意力

教材与相关论文展示了一个具有代表性的桥梁:以 MCR²(最大编码率约简)为目标,做变分化与梯度展开,可诱导新的注意力算子——Token Statistics Self-Attention(TSSA)。TSSA 不再计算 token 两两相似度,而是利用投影后 token 的二阶统计量,实现时间与空间均为线性复杂度;在视觉、语言与长序列任务中,TSSA(ToST)可在显著省算的同时保持竞争力,并具更强可解释性。这条路线范式化地回答了“由目标导出结构”的问题。(arXiv)

方法学特征:白盒、闭环、开源

白盒:把层看作优化步,把模块看作目标的实现器;网络不再是“效果黑箱”,而是“原理可溯”的可编译系统。

闭环:以一致/自一致为判据,在“训练—推理—验证”间建立可检验闭环,弱化纯经验调参依赖。

开源与协作:官网与 GitHub 同步维护,代码与构建流程公开,便于复现实验、勘误与多语言化。

为什么对产业研发也重要

很多团队在工程上先“以效果为王”,后补解释与原理,这造成可迁移性与稳健性的脆弱。教材以“表征是对分布的紧致刻画”为基点,把压缩—重建—泛化的三角关系落到可计算目标上;再通过“优化展开”把目标函数编译为网络结构;最终用一致性约束推理与决策。这条路径为数据受限、稳健性要求高、算力成本敏感的应用提供了可解释的工程抓手。

在该书涉及的以下领域,忆生科技正持续取得研发进展

白盒与可验证:教材“目标—优化—结构同构”的原则,与我们在白盒神经网络与统计驱动模块设计上的取向一致,可作为设计审查(design review)的共通语言。

统计型注意力与记忆:TSSA 的线性复杂度与统计可解释性,对长序列、多模态与记忆检索类任务具有现实吸引力,可作为现有注意力替换的试点方向。

闭环学习的实现及其评测:以一致/自一致为标准,可用于“线上—线下—回归”的稳定性评测框架设计,帮助降低部署后的不可预期风险。

您可快速上手与参与

在线阅读与章节导航:访问教材官网,按章导引进入:导论→经典模型→优化展开→一致性与推理。(MA Lab Berkeley)

源码与贡献:在 GitHub 获取源码、构建脚本与制图代码,按贡献指南提交 issue/PR;站点“将定期更新”。(GitHub)

相关论文与实现:关注 ToST/TSSA 的公开论文与项目页,以评估在自有任务上的替换与迁移效果。(arXiv)

技术的进步正在改变各行各业,也理应给教育带来一场真正的范式变革。忆生科技相信:教育的模式应该从“静态出版”走向开源协作,像工程一样持续集成、持续交付、滚动升级。

忆生科技创始人、香港大学马毅教授团队正在努力把这样的畅想变成现实:

1)开源教材《Learning Deep Representations of Data Distributions》,目标是把深度网络的“黑箱”讲清楚,内容持续更新;

2)定制学习 Chatbot,围绕章节做对话式辅学,同时中文版本主要由 AI 翻译,与英文几乎同步面向公众;

3)研究生课程 Principles of Deep Representation Learning ,把“教材—工具—课堂”打成造成可持续迭代的闭环。

忆生科技有幸参与到这场变革之中,为新书的AI助手chatbot开发提供了技术与算力支持,并帮助其继续把“可解释表征 → 世界模型 → 真实动作”的能力沉到教育基础设施里,让学习像开源项目一样可复用、可验证、可协作。

把学习从静态出版变为动态工程,让每一次发问都是一次构建。