转载自 茶思编辑部 黄大年茶思屋科技网站

2025年10月01日 18:58 广东

(本文9882个字,预计阅读时长30分钟)

“Chatgpt4和一个初生的婴儿,哪个有智能?”在一场关于AI的讨论中,马毅教授曾提出这样一个问题。

“过去十年人工智能在技术端上迅速发展,但并没有从科学的角度把‘智能’界定清楚,把智能跟知识完全混淆在一起,一个系统有知识就有智能了吗?”

马毅教授的一系列问题深刻揭示了当前人工智能领域的核心困境:大模型的规模不断扩大,参数数量呈指数级增长,但知识的积累却难以触及智能的核心。如今的大模型拥有海量的知识储备,能够生成连贯且信息丰富的文本,却无法主动地进行知识探索并真正地进步和成长。这种对智能本质的追问,正是马毅教授踏上少有人走的一条路——致力于大模型白盒化,并不断追问智能本质。

在他看来,智能的真谛在于对知识的理解、获取与创新,而非对海量数据的简单记忆与机械重复。仅靠数据堆砌和算力扩展,无法真正实现通用人工智能。怀揣着对智能本质的热忱,马毅教授近年来致力于从科学角度重新定义智能的本质,探寻一条更为科学、严谨的路径,并推动神经网络可解释性的研究,为理解通用智能的底层机制提供新的视角。

2025年4月,在黄大年茶思屋科技网站总编张群英对他专访中,马毅教授分享了他一路求索的深度思考与最新成果,再次对“智能的本质”发出灵魂的叩问。

观点金句:

“智能的本质不是知识储备,而是获取新知识的能力。通用的是能力,而非知识本身。”

“白盒化是AI的‘正本清源’:剥离炼丹玄学,让原理指导设计。”

智能的底层规律可能如牛顿定律般简洁——“术”有千般变化,“道”至简而归一。

工业界Do things better,学术界Make things right。

自然界早已开源智能:生命通过压缩进化经验实现亿万年的传承。

No.1 初问

能否像香农定义“信息”一样,科学定义“智能”?

马毅:当然,从科学或数学的角度定义智能是有可能的。这实际上是我们过去几年一直在研究和探讨的问题:如何界定知识与智能,以及如何度量知识的多少和信息的增加量。

由于早期对智能的定义不够清晰,导致了许多误解和困惑。人们常常认为,一个系统只要拥有了大量的知识,记住了许多人类已有的知识,就具备了智能。甚至在企业界,也普遍认为通过所谓的 scaling law,即把人类已知的所有知识都记住,就能实现通用智能。

然而,这种理解是错误的。智能的本质并不在于知识的通用性,而在于获取新知识的能力。人类在大学中学到了许多知识,即使读完博士走上社会,所学的知识也难以完全满足需求。但人类具备在新环境和新任务中运用已有知识并获取新能力和知识的能力,这种能力才是通用且本质的智能。同样,每一种动物都对外部世界有自身的知识,从而得以生存、发育和繁衍,这正是智能的本质,而非它们大脑中所存储的内容是否相同。在最近的研究中,我们已能够通过科学和数学的方法,清晰地阐释这些概念。

Shannon 的贡献在于他提出了度量信息的方法。Norbert Wiener在这一领域也有诸多论述。Shannon提出信息论很大程度是受到了Wiener的启发。具体而言,是通过熵(entropy)来量化信息。对于一个随机变量,其不确定性(uncertainty)可以通过熵来进行精准的度量。

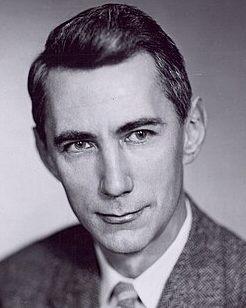

Claude Elwood Shannon,美国数学家、电气工程师,被誉为 “信息论之父”

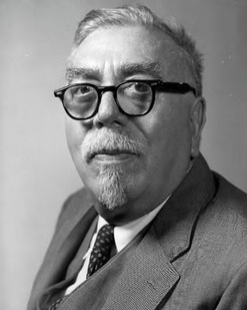

Norbert Wiener, “控制论之父” ,提出反馈与控制的普适原理,奠定了自动化、信息科学及人工智能的基础

那么,智能的本质是什么呢?实际上,智能可以被理解为我们不断提升大脑中信息量的过程。这种机制涉及到信息增益(Information Gain),即我们如何增加对世界的认知。在这里,我将知识与信息视为等同的概念。知识可以源于经验,也可以是经过科学验证的理论。无论是动物通过经验积累的知识,还是人类通过科学手段获得的知识,本质上都是对外部世界的认知。

物理学、化学等学科通过严格的科学语言描述的定律,实际上都是我们对外部世界获得的更多信息。这种信息的增量是可以被界定的。一个智能系统,具备通过观察和与外部世界的交流来获取更多有用知识的能力,这种能力能够帮助系统预测外部世界的现象。这正是智能的本质所在。

因此,如果我们能够找到一种可计算、可实现的方法来度量信息的变化,我们就可以判断一个系统的信息是在增加还是在减少。这也有助于我们判断一个系统是具备智能还是仅仅拥有知识。如果一个系统增加的信息是依靠自身获取的,那么它就具有智能;而如果它只是通过外部强化记住了一些知识,那么它本身并不具备智能。只有当一个系统具备自我纠正已有知识或获取新知识的能力时,才能真正称之为智能。

No.2 反思

当前人工智能大模型的局限性与如何实现智能的自主进化?

马毅:首先,真正的AI Agent(智能体)系统必须具备闭环特性。目前的大型 AI 模型多为开环系统,依赖End to end训练,强化记忆能力。这些模型的知识并非源于自主交互,而是被动学习所得。当下,研究正朝着在基础模型上构建智能体(Agent)的方向推进,通过特定环境下的交互引入自主学习概念。但问题在于,这些所谓的“改进”究竟是基于经验的调整,还是系统性、科学性的设计使系统能够自主修正、验证知识并获取新知识。

近期,我很高兴看到越来越多的研究者意识到,仅靠强化学习是不够的。OpenAI、AlphaGo 的 David Silver 以及图灵奖得主 Sutton 和 Barto 等权威专家都开始强调反馈的重要性。他们指出,真正的智能不是依赖现成知识,而是系统自主探索、从无到有获取知识的能力。我们欣慰地看到,这种对反馈机制的重视与控制论先驱诺维纳等人的早期观点不谋而合。在当前实践中,这些理念被重新拾起,展现出其持久价值。事实证明,所有自主学习系统无一例外都是闭环系统,开环系统在自主学习领域毫无立足之地。

David Silver,谷歌 DeepMind 的首席研究科学家,主导了 AlphaGo、AlphaZero 以及 AlphaStar 的强化学习研究

Richard S. Sutton,强化学习奠基人,加拿大计算机科学家,图灵奖得主,被誉为“强化学习之父”

Andrew Barto,强化学习奠基人,美国计算机科学家,图灵奖得主,与Richard S. Sutton一起被誉为强化学习之父

No.3 探索

人工智能从多元化走向统一,从“黑盒”走向“白盒”,从模仿逻辑到学会推理

马毅:从我的研究来看,智能的发展呈现出越来越统一的趋势。以深度网络和逆向学习为例,它们实际上是完整智能系统中的局部组件,各自承担着重要角色。深度网络是实现特定目标的手段,而非终极目的;强化学习也是如此,它只是一种机制,而非支持所有改进的万能手段。如今,我们对这些组件的角色和定位有了更清晰的认识,明确了它们在智能系统以及智能发展历史中的科学、数学和计算角色。

正因如此,我们看到了智能系统整体架构的雏形。未来的关键在于如何将这些必要的元素有机地整合在一起,使智能系统朝着更加统一、完整和完善的框架发展。这一过程与自然界中生物的进化有相似之处。经过数亿年的进化,生物的大脑基本结构呈现出惊人的相似性,从低等动物到人类,尽管生物种类繁多,但大脑的机制和机理却非常统一。

我一直在倡导并宣讲这种统一性,过去几年在交通大学、北京大学和清华大学等高校分享了相关观点。明天的学术演讲将更加深入地探讨这一主题。

我们收集了各种观点、概念、原理、算法以及理论和实验依据,不断完善证据链。现在,学术界对我们的观点接受度越来越高。我受邀前往冰岛发表关于过去几年工作的主题演讲,向更专业的受众系统全面地阐述这一领域的来龙去脉。接下来的暑假,我还将受邀前往美国多所大学进行演讲,包括哥伦比亚大学、纽约大学、Google Research 以及西蒙斯基金会 Flatiron 研究院(Flatiron Institute)等。

我相信,学术界已经看到了这一框架的合理性和潜力。尽管让学术界和产业界完全接受这些观点还需要时间,毕竟人的思维是有惯性的。但只要我们能看到正确的方向,就有可能克服这些困难。我们正在努力,比如最近我也在完成一本书的撰写,预计几周后会发布初稿。这本书将更系统全面地阐述从概念、原理、算法到实验的整个证据链,明确未来智能系统的完整形态或最可能的形式。(编者注:该书名为《Learning Deep Representations of Data Distributions》。在本文发表时,其中、英文版均已在开源平台GitHub公开上线,链接见文末。)

我一直认为,工业界的任务是“把事情做得更好”(Do things better),而学术界的任务则是“做正确的事情”(Make things right)。工业界的目标是优化已知技术,使其更快、更便宜、更高效,是效果至上的,这是他们的职责所在。而学术界的价值在于探索正确的方向和方法,即使这些方向前人未涉足,或者非常困难,甚至是存在未知。但这正是我们搞学术的意义所在。

科学史上很多这样的故事。在当时被奉为圭臬,大家都趋之若鹜的理论,在多年之后可能被证明并不正确。我们需要意识到,现有方向和技术很有可能是局限的。

我常常提到探索智能的过程中的“术”与“道”。中国人讲究“术”千变万化,而“道”则是大道至简。我相信,自然界中与自然相关的事物背后都有简单统一的原理机制。就像物理世界一样,从宏观的星球到微观的原子分子,牛顿力学、相对论、量子力学等看似复杂的理论,都可以用简单的模型来解释。数学家和物理学家认为,几乎所有物理现象都可以用九维或十一维的模型来描述。

我们希望在智能领域也能搞清楚背后的“道”。不同生物的表现形式(如硅基或碳基生物)可能不同,但它们进化和获取新知识的机制本质上非常相似。这可能是因为它们的原理和概念非常简单,甚至高度统一。我们的目标是让智能学科像物理学一样,成为一门真正的科学。

我们这一代人非常幸运,我个人就是典型的例子。前期的技术发展为我们提供了历史性的机遇,让我意识到智能背后的机制必须被搞清楚,而且这是有可能实现的。大概在七八年前回到伯克利时我就意识到了这一点。当时我感到非常兴奋,因为这是一个千载难逢的机会。智能概念与我们的日常生活息息相关,但我们对其本质还不甚了解。

于是,我将过去几年的精力投入到这一研究中,试图弄清楚智能的本质。就像牛顿定律一样,实现这些原理的方法多种多样。现在,所有的机械系统几乎都基于热力学定律和牛顿定律设计,从飞机、大炮到汽车等,都遵循这些原理,甚至可以解释大到星球运动、小到日常机械系统的运行。我相信,技术的表现形式可以千变万化,但背后的原理应该是高度统一的。

目前,我们在理论和实验方面已经构建了较为完善和充分的证据链。未来五到十年,我们希望更多学术同仁加入,共同完善这一理论框架。在此基础上,进一步探索更优的算法、体系结构和优化机制。尽管原理和框架已基本明确,但针对不同应用场景的具体优化仍待深入探索。这类似于在已知物理定律的基础上,设计出能效最优的机械系统。

关于大模型白盒化:

马毅:科学进步的关键一步在于弄清原理:先理清已有的成果,搞明白自己究竟在做什么。如果一个东西是黑箱,你对其了解仅停留在“它能奏效”层面,那改进就只能靠试错。比如祖传秘方能治病,但配方复杂,真正起效的成分不明,可能还混有冗余甚至有害成分,如果搞不清楚原理,后人又继续因循守旧,就难以优化。

搞清楚原理才能取其精华、去其糟粕。就像我们近期的研究成果,已使Transformer构架大幅简化,新网络结构在数学上完全可解释,复杂度显著降低,很多冗余结构被剔除。过去大模型架构的演变靠试错,发展路径随机、缓慢且成本高,需大量资源、数据和算力支撑。如 DeepSeek 的优化成果,背后是庞大资源和团队多年的摸索,但即便如此,其试错成本也极高,且下一步方向不明。

白盒化的意义在于两个方面:一方面是为了基于真正的原理进行改进;另一方面,更重要的是,当我们搞清楚一个系统到底在做什么时,我们也就知道它没有在做什么。这样我们就能清楚它的能力边界,知道它“能做什么”,“不能做什么”,以及“没有做什么”。否则,如果它是一个黑箱,大家会对它的能力上下限有误解,要么过于相信它,觉得它无所不能,只要扩大规模(scale-up )就可以实现通用人工智能(AGI),甚至认为它有意识、会毁灭人类;要么完全不相信它,觉得它一无是处,充满幻觉(hallucination)。这些极端看法都是错误的。只有理解了它的原理,我们才能对其能力有客观系统的认识,同时也能明确下一步需要改进的地方。改进的方向不仅仅是提高效率,更要从系统的角度出发,找到它的不完善之处和缺失的部分,比如自主学习能力或真正的知识理解能力。我们要清楚它缺少哪些机制,这样才能设计出更完整、更完善的系统,让真正的智能系统成为可能。

关于“压缩即智能”:

马毅:至少目前看来,在记忆形成,尤其是经验记忆方面,我们理解目前为止智能主要是体现在信息压缩层面。这种压缩不是一次性完成的,而是一个持续、不断优化的过程。它会根据已有的数据、新知识和新现象,不断进行更新和迭代,以完善压缩后的表征。从某种程度上说,这确实是智能的一个重要特征。

至于真正的通用人工智能,我认为它需要具备像人类一样的抽象能力,包括逻辑推理、数学推导,以及形成理论假说和验证实验的能力。我认为,这种能力可能是在压缩机制的基础上发展出的一种更高层次的能力,但目前我们还不清楚具体的实现机制。这种能力可能是压缩机制的扩展或变形,也可能源于人类大脑在进化过程中出现的其他特殊能力。

很多人容易混淆逻辑推理和数学推导的两种不同机制。学会逻辑和数学推理并不意味着能够像数学家那样从无到有地发现逻辑规律、数学理论或物理定律。验证一个理论和提出一个理论是完全不同的事情。大模型在模仿人类推理时,可能只是基于记忆和经验进行模仿,并没有真正理解逻辑或能够发现新的逻辑规律。

目前,我们对这些概念的科学界定还不够清楚,导致了社会上对很多问题的混淆。因此,我们越来越意识到需要对这些概念进行清晰的界定,以避免混淆和误解。对于现有的大模型是否真正具备推理和抽象能力,以及如何进一步发展这些能力,是我们未来研究的重要方向。我已经开始带领学生探索这些领域,以期更深入地理解智能的本质。

(编者注:就在最近,数学家陶哲轩发表了一篇博客文章。他担忧地表示:“AI以其极致的效率,在达成显性目标的同时,精准地‘优化’掉了所有我们珍视的、却未曾明确声明的隐性价值。它完美地登上了山顶,却把整片森林夷为平地。”他提醒,在AI日益成为强大工具的今天,我们不能再依赖过去那种约定俗成的默契。必须做出更艰苦的努力,去审视、去挖掘、去明确定义那些我们曾经认为‘理所当然’的隐性目标。项目管理者需要从指标的设定者转变为价值的诠释者。这恰恰从侧面佐证了马教授的上述判断。

同样是在最近,马毅教授与一群来自伯克利、加州理工、斯坦福、华盛顿大学等数学系的博士(大部分是曾经的奥数金牌得主)一起,提出了如何对大语言模型数学能力进行专业评价的框架——GAUSS。该框架对最新的GPT5等模型各方面的数学能力进行了全面、专业、客观的验证。它意味着方法论的转变——问题的核心从模型有没有解出题转向按技能维度看,模型的强项和短板是什么。通过同时揭示优势与薄弱环节,GAUSS为打造下一代AI系统提供了路线图:不止于产出答案,而能展现真正的推理、学习与发现能力。该框架也反过来呼应了陶哲轩的呼吁——在AI时代,人类应该成为价值的诠释者。)

相关链接 https://news.transcengram.com/archives/wei-ming-ming-wen-zhang

No.4 求是

“人工智能会毁灭人类”观点存在认知局限,自然界早已将智能“开源”

马毅:因此,我们应当明确区分科学家的个人看法与科学结论。无论科学家多么杰出,他们的认知都有局限性。就像爱因斯坦对量子力学的理解也存在局限一样。每个科学家,包括我自己,都可能在某些领域比一般人理解得更透彻,但在其他领域则未必。

科学的发展是整个学术共同体共同努力的结果。在这个过程中,科学家们会根据观察到的证据和个人的理解提出假说和观点,但这些只是初步的看法,而非最终结论。一位真正的、诚实的科学家会清楚地区分这两者。例如,我可能会说:“这是我个人的猜测”或“这是我基于理论数学推导出的结论”,以及“这是经过实验验证的结果”。前一类是个人观点,需要同行的认可和验证,并且需要提供完整的证据链;而后一类则是经过验证的科学结论。

然而,当前存在一个令人困扰的问题:媒体在传播科学信息时,往往缺乏必要的专业性和科学素养,无法准确区分科学家的个人意见和科学结论。这导致公众可能会误解一些信息,将科学家的个人观点视为科学定论。

此外,一些企业在推广技术路线时,倾向于会基于自身的产业布局和利益考量,推动某些观点,尽管这些观点可能并不完全科学。例如,有企业声称通过大数据和大模型就能实现通用智能,这背后可能更多是出于自身商业利益的考量,而非完全基于科学证据。

因此,作为科学共同体的一员,我们有责任明确区分个人观点和科学结论。科学的本质是批判性的,我们应该勇于挑战权威,允许不同的观点存在。但最终,只有通过严格的理论分析和实验验证,才能确定哪一种观点是正确的。只有这样,我们才能构建起真正的科学理论和知识体系,确保科学的严谨性和客观性。

以现有的技术水平,我们认为目前的系统暂无独立危险性。若系统仅对已有知识进行记忆与再生,本质上不具备这种独立危险性。技术本身是中性的。就像炼钢技术,钢可用于制造汽车、飞机,也可用于制造枪炮。技术本身无好坏之分,关键在于使用者如何应用。当系统具备完全自主的智能时,如何控制它才将成为一个关键议题。

一旦系统能够自主学习和开发,随着其能力的不断提升,若它的信息感知能力远超人类大脑,能够快速学习物理世界知识且迭代速度惊人,相当于成千上万人大脑的合力,其影响力将难以预测。但我相信,只要我们弄清楚智能的本质,明确系统的能力边界,了解它在应用上的局限性,例如能否像人类一样进行抽象思维、主动探索知识、形成并验证假说,我们就能更好地管控智能系统。

智能的发展分为不同阶段,具备不同特质。我们需要明确当前所处阶段,界定智能的上限和潜在风险。目前看来,担忧未来智能系统的风险为时尚早,甚至有些杞人忧天。我期待在有生之年能看到具备自主学习能力、类似科学家的智能系统出现。尽管现在难以准确预测这类系统的具体能力和后果,但我相信其价值将远大于危害。

就像人类对子女的培养,我们无法预知孩子未来是成为伟大的科学家还是误入歧途,但我们通过教育、引导和规则规范来最大化其价值,最小化潜在危害。同样,对待智能系统,我们应共同探讨如何规范和引导,确保其服务于人类社会和世界,而非造成破坏。

我一直主张 AI 应该开源,这不仅促进了领域的发展,更因为我们对智能的理解仍处于初级阶段,还有很长的路要走。科研不应因闭环闭源而受限,自然界早已将智能“开源”,各种生物通过学习和进化不断繁衍和发展。因此,我们应借鉴自然界的开放性,推动 AI 的开源发展。

我们可以生育,自然界早已将这种机制开源,各种生物都能不断学习,人类也在不断进化。从某种意义上说,这种机制早已开源,真正的智能体的繁衍生息是无法被限制的。

当然,我知道大家在担心智能体的管理问题。我的观点很简单:我们既然能把人管好,就应该也有能力把智能体管好。我们通过道德、法律等规范来管理人类社会。我相信,治理人类社会和管理智能体是相通的。如果我们连自己都管理不好,我们也没有理由相信自己能更好地管理智能体。这就是我的个人看法。

所以,我认为我们应该先关注自己,把自己的社会和世界管理好。在探索如何真正管理好具有智能的生物这个问题上,我相信这是统一的。至于以后如何管理智能体,这不是我一个人能完全决定的,我相信这是一个需要大家共同探讨的问题。

No.5 呼吁

更多的数学家和物理学家应加入研究,促进人工智能底层领域的发展,年轻学者应保持科研定力,辨别“噪声”

马毅:这是一个非常重要的问题。我认为,现在是时候了。过去技术发展迅速,数据千变万化,现象复杂。以前,大家对背后的科学和数学问题并不清楚,科学家和数学家也难以发力,因为研究主题和问题本身都不明确。但现在情况不同了。过去几年中,智能的科学和数学问题已经可以清晰界定,方向明确,框架也较为完善。

我相信,现在正是数学水平更高、实验能力更强的人大显身手的时候。他们可以在现有框架下做出更大贡献。

现在这些问题已经很清晰了。例如,如何从高维数据中学习低维分布就是一个普遍问题。尽管我们知道一些特例和重要情况,但完整的理论数学体系尚未健全。现在是数学家大显身手的时候了。

未来,智能研究会越来越统一。我相信,智能研究不仅能解释科学,还能统一科学原理。它可能会成为人类的终极问题,因为它揭示了科学的本质,甚至包括抽象思维能力,这可能也是智能的一种变体。

说给年轻学者:

马毅:做学问,尤其在人工智能这个日新月异的领域,确实让年轻人眼花缭乱。每天都有新技术、新成果涌现,仿佛一切都在快速变化。但如果我们回顾科学发展的历史,会发现一个常识:真正的新东西并不多。很多基础问题,比如“智能是什么”,几十年前就已经被数学家、物理学家和工程师们讨论过。他们的观点和结论对今天的研究仍有借鉴意义。

然而,现在的问题是,技术发展太快,文献数量庞大,每年的学术会议动辄发表几千篇论文,但很多论文只是验证了一些碎片化的观点。在这种环境下,年轻人很难区分哪些是真正的突破,哪些是旧瓶装新酒。与我当年相比,现在的挑战更大,需要更强的鉴别能力,去伪存真。

为了应对这种情况,我意识到,仅仅依靠论文已经不够了。这就是我为什么决定再写一本书,试图把从概念到原理,从算法到实现的整个证据链整理清楚。书的形式可以帮助人们更系统地理解知识,而不是依赖零散的论文。当然,书只是其中一种形式,学术界还需要做更多,比如举办更高质量、更专业的会议,形成小型学术共同体,就重要问题达成共识。

历史上,物理学和数学在遇到重大挑战时,都会通过这样的方式来推动发展。人工智能领域也应该学习这种方法,但现在做得还不够。现在的情况是,很多结论未经充分验证就被广泛传播,尤其是在社交媒体和互联网时代。以前,科学知识是经过同行评议和验证后才被认可的,但现在,一个未经充分论证的观点可能因为发布在预印本平台或公司技术报告上而迅速获得关注。

这种变化对年轻人影响很大。在信息爆炸的时代,他们需要更加清晰地认识到,如何在大量的碎片化信息中找到方向,形成自己的结论,而不是盲目相信权威或流行观点。作为教育者,我们有责任帮助他们更多做批判性思考,去质疑和分析,而不是被动接受信息。

No.6 马毅教授分享

职业成长和生活经历有帮助、印象深刻的书籍

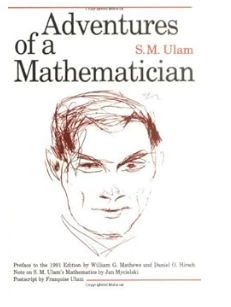

马毅:我年轻时对数学情有独钟,曾深入学习并阅读过诸多数学家的传记,如乌拉姆的《一个数学家的自白》以及关于希尔伯特的传记。乌拉姆作为应用数学领域的杰出代表,其工作为氢弹研发做出了重要贡献,甚至我们现在使用的 Adam 优化算法也源于他的早期研究。希尔伯特则以思维的严谨性和公理系统著称,他的成长历程和学术发展同样给予我诸多启发。这些阅读经历让我深刻体会到,卓越的数学和科学成就并非仅凭个人意志或主观看法就能轻易达成,而是需要严谨的态度和科学的方法。这个过程充满了挑战,容易产生误解和误判。因此我认为年轻人很有必要去了解那些真正在学术上取得大成就的人的故事,探究他们成功的真正原因。比如 Hilbert和 Hinton,他们成功的关键是什么?这并非意味着要盲目学习所有东西,而是要关注他们在某些方面为何能超越常人,以及哪些品质是一个科学家所必备的。

《Adventures of a Mathematician》

希尔伯特(数学界的亚历山大)/数学家传记

当前,我注意到智能领域,尤其是机器学习和深度学习的教学现状,仍存在一些不足。尽管人工智能和机器学习在过去十年发展迅猛,但即使是美国的顶尖大学,其课程往往仍然以课件形式呈现,侧重于工具的使用方法,而缺乏对原理和方法的深入讲解。许多热门的机器学习课程和教材只是将不同的主题拼凑在一起,并未充分阐述这些主题之间的内在联系和逻辑关系,信息的系统性和完整性仍有待提高。

鉴于此,我近期也在致力于撰写相关教材,希望能将这些知识梳理得更加条理清晰,为学术界提供更高质量的教学资源。我认为这是学术界面临的一项重要挑战。工业界的任务是“把事情做得更好”,而学术界的使命则是“做正确的事情”。我们有责任去探索这些领域中的基本原理和正确方法,并将其深入浅出地传授给学生。我希望未来几年能看到更多类似的工作,帮助学生更好地理解这些复杂的概念。当然,由于人工智能是一门新兴科学,我们需要给学生和教师一些时间和精力去适应和掌握这些新知识。

同时,我也希望同学们能够保持批判性思维,不要轻信现有的结论和成果。质疑是科学精神的重要组成部分,智能的本质在于不断改进和提升自身的知识体系,而不是被动地接受信息。如果只是机械地记忆和接受知识,那么与大模型相比,人类将毫无优势可言。因此,同学们应该努力像智能体一样积极思考和探索,而不是沦为知识的被动接受者。

-End-

文中马毅教授新书链接:《Learning Deep Representations of Data Distributions》

欲知更多马毅教授的科研经历与科研故事,欢迎阅读:

香港大学马毅教授 | The Past, Present, and Future of Intelligence: From Artificial Intelligence to Autonomous Intelligence

https://www.chaspark.com/#/hotspots/884575348187918336

马毅与Rate Reduction:MCR^2, ReduNet与CRATE串讲

https://www.chaspark.com/#/hotspots/1163623415173742592